Bonjour et merci aux organisatrices pour cette invitation. Et merci à vous tous et toutes d’être là. Je voudrais commencer par quelques précautions d’usage. La première c’est que je ne suis ni une chercheuse ni une universitaire mais une militante. C’est important de le garder en tête car le monde académique et le monde politique sont deux univers différents et j’ai souvent eu l’occasion de m’apercevoir que les chercheurs espèrent trouver dans le monde militant des prolongements ou des confirmations de leurs postulats, ce qui arrive rarement. La deuxième, c’est que je vais utiliser des concepts qui vous sont peut-être étrangers mais qui sont des catégories politiques comme « indigène » qu’il ne faut pas prendre au sens étymologique mais au sens historique. Il signifie pour nous « sujet colonial ». Je vais utiliser également la notion de « champ politique blanc » qui exprime d’un point de vue décolonial l’unité raciale du monde politique blanc malgré son hétérogénéité et malgré le clivage structurel de classe qui est à son fondement. Je vais utiliser enfin la notion de « Modernité » que nous définissons comme la globalité historique caractérisée par le Capital, la domination coloniale/postcoloniale, l’État moderne et le système éthique hégémonique qui lui sont associés…Je vais finir par un avertissement. Mon propos pourra peut-être être perçu comme provocateur mais je vous assure qu’il ne l’est pas. Je fais partie d’une organisation politique confrontée à des dilemmes et à des choix parfois cornéliens dans un contexte idéologique français très difficile et dans lequel la pensée politique est policée, bridée et si mes propos semblent provocateurs c’est moins à cause de leur nature qu’à cause de la pauvreté du débat, du renoncement progressif à la confrontation et d’un certain amour du consensus mou. Notre but est de nous donner les moyens théoriques et politiques d’avancer dans un projet de transformation sociale et cet objectif ne tolère ni la pensée molle, ni le compromis, ni la démagogie.

Ainsi, si je faisais partie de cette mouvance radicale blanche ou non blanche qui vient de découvrir l’intersectionalité en France, je commencerais cette intervention par une prière : « Au nom de la classe, du genre et de la race, amen ». Il existe en effet un grand travers de la gauche radicale française qui est qu’elle est de moins en moins politique et de plus en plus religieuse. Elle est guidée par des grands principes et une morale qu’elle croit politiques. Ce qui a pour conséquence que dans les sphères militantes on a plus affaire à des hommes et à des femmes d’église qu’à des militants. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par deux boutades. La première fois que j’ai entendu parler publiquement d’oppressions croisées c’était dans les années 80, j’étais toute petite et c’était par un homme blanc. Il s’appelait Coluche. Et que disait Coluche ? Je cite de mémoire : « Quand on est femmes, noires et handicapées, la vie peut-être très dure ». Quel est l’enseignement que j’en tire : que la conscience des oppressions croisées est à la portée de tous et n’est aveugle que celui qui ne veut voir. Il y a un savoir implicite partagé par tous.

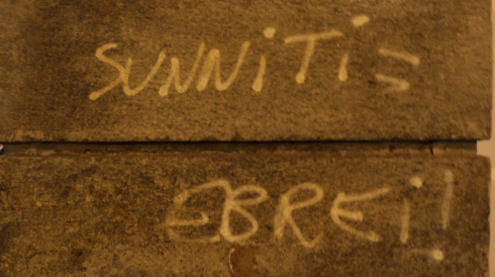

La deuxième boutade, c’est qu’on a coutume de dire que les premières intersectionalistes étaient les féministes noires américaines. Je serais tentée de dire que ce n’est pas vrai et qu’il faut chercher les premiers intersectionalistes chez les colons et les racistes. En effet, ce sont eux les premiers qui ont deviné l’usage qu’ils pouvaient faire des contradictions observées dans les sociétés colonisées. Par exemple, ils ont tout de suite compris comment tirer profit de la différence statutaire entre Juifs et Musulmans en Algérie. De la même manière qu’ils vont tirer profit de l’organisation patriarcale des sociétés du Maghreb. Ils vont utiliser ces contradictions pour en faire des divisions et fractionner le plus possible le corps social entre les Juifs, les Arabes, les Berbères, les hommes et les femmes, les élites et les paysans etc…Et aujourd’hui, ça continue, les sunnites, les chiites, les homos, les hétéros et j’en passe. Bien sûr, je ne confonds pas l’intersectionalité à usage répressif (que je vais appeler négative) et l’intersectionalité à usage émancipateur (que je vais appeler positive) mais c’est important de l’avoir en tête car ceux qui profitent des divisions aujourd’hui continuent leur action et il est évident qu’ils vont savoir faire usage intelligent de l’intersectionalité positive.

Les raisons de s’intéresser à l’intersectionalité sont diverses. Certaines sont légitimes et justifiées, d’autres ne le sont pas. Je ne suis donc pas ici pour jeter le bébé avec l’eau du bain.

L’usage qui me parait le plus légitime est celui qui consiste pour les victimes d’oppressions multiples à penser et à analyser leur condition. Je pense évidemment à l’usage qu’ont pu en faire les femmes noires américaines pour faire valoir devant la justice qu’elles ne pouvaient pas être traitées comme on traite les Blancs, les Blanches ou les hommes noirs étant donné l’imbrication de leurs oppressions. Je pense également à l’usage théorique qu’en ont fait certaines militantes noires ou chicanas pour fournir des outils de compréhension aux luttes politiques. Je pense en particulier au fameux « race, classe et femmes » d’Angela Davis qui est un classique. Il y a toute une littérature théorique sur laquelle je ne vais pas m’attarder mais qui est riche, dense et qui informe de manière érudite sur la complexité des rapports de domination. Mis à part ces usages, la plupart des autres me paraissent assez suspects. J’en vois quatre :

– D’abord, il y a l’usage académique blanc du terme qui sert à ouvrir des champs de recherche dans le domaine du savoir et qui sert des carrières, qui sert la promotion de chercheurs, d’intellectuels pour lesquels les victimes sont des objets de recherches et jamais des acteurs politiques et pour lesquels la recherche est une fin en soi même s’ils ne l’avouent pas. Il faut cependant relativiser concernant l’émergence dans le champ universitaire de l’« intersectionalité » qui ne défigure pas encore les vieux murs de l’Université française, encore frileuse sur ces questions, elle qui se remet à peine de la percée de la question du genre.

– Et puis, il y a l’usage académique non blanc du terme. C’est-à-dire, l’usage que vont en faire des chercheurs indigènes au sein du monde universitaire. Un moyen pour transformer le stigmate indigène en distinction, c’est d’associer la race aux autres formes de dominations car ce créneau, marginal au sein de l’université, est initié et défendu par des marxistes, eux-mêmes minoritaires. Comme le propos de ces études est d’évoquer sans cesse « l’invisibilisation » des racisés et de leurs savoirs, les chercheurs non Blancs peuvent jouer sur leur « légitimité » de fait et peuvent concurrencer les Blancs, à condition de ne pas enfreindre l’exercice de la déconstruction ou pour le dire autrement, ne pas faire de politique.

– Il y a un troisième usage de l’intersectionalité, qui est celui qu’en font certains groupes de la gauche radicale blanche qui peuvent être sincères mais qui se transforme souvent en injonctions à articuler.

Dans un article fameux[1], Sadri Khiari, membre du PIR a écrit je cite : « Lorsqu’un Blanc de gauche nous demande « Comment articulez-vous races et classes ? », il ne faut pas lui répondre. D’abord, tout simplement, parce que cela ne le regarde pas. Mais surtout, parce que quand il nous pose cette question, il n’exprime pas sa simple curiosité. Il se demande au fond si notre combat est vraiment légitime, c’est-à-dire si, de son point de vue, notre combat renforce le sien ou si, au contraire, il l’affaiblit. Il veut savoir s’il correspond à l’idée qu’il se fait de la lutte pour l’émancipation – généreuse, générale, universelle… S’il considère que ce n’est pas tout à fait le cas alors, pour lui, il ne vaut rien, il peut même lui paraître nuisible. »

– Enfin, il y a un quatrième usage. C’est celui qu’en font certains militants radicaux non blancs, qui vivent dans leur chair les effets des oppressions croisées, mais qui se transforme souvent en posture qui elle-même devient une espèce d’esthétique. Ce que je veux dire, c’est que la cause intersectionaliste défendue est rarement incarnée dans un projet politique qui serait force de proposition à destination des habitants des quartiers. Ainsi, la confrontation réelle et la mise à l’épreuve de la théorie disparaissent derrière l’émergence d’une rhétorique séduisante qui peut être captée par le champ politique blanc, voire même instrumentalisée contre les luttes réalisables et j’insiste sur le mot « réalisables ».

Et là, je vais citer Norman Ajari, un autre militant du PIR : « Dans la France d’aujourd’hui, le chantage à l’intersectionnalité est devenu un instrument de police idéologique qui permet de disqualifier ceux qui ne prêtent pas allégeance à l’agenda politique dominant. Les accusations d’homophobie ou d’antisémitisme, sont les armes de ce combat-là. Force est de reconnaître, aussi désolant que soit ce constat, qu’une part significative du discours intersectionnel français est formellement semblable à l’universalisme républicain. Il cherche à consacrer la supériorité morale de celles et ceux qui le prônent, en les confortant dans l’illusion d’une légitimité sans borne. Articuler à tous propos la classe, la sexualité, le genre et la race, c’est s’assurer d’avoir son mot à dire sur tout, et d’être rarement contredit. Le prêcheur intersectionnel répondra « classe » ou « genre » quand on lui parlera race, et vice versa[2]. »

Pour ma part, je vais vous le dire franchement comme je le pense. L’intersectionalité dans son usage en France, et je dis bien en France car je ne prétends pas généraliser cette analyse, est sûrement un précieux outil d’analyse des oppressions mais sûrement pas un outil politique et encore moins un outil de mobilisation. « Le réel, c’est quand on se cogne », disait Lacan. Je prétends que la théorie intersectionnelle se cogne contre le mur de la réalité. Et je vais tenter de le démontrer :

Pourquoi les injonctions à l’articulation de toutes les oppressions ou la posture esthétique qui consiste à se déclarer intersectionnel sont-elles comme je le prétends apolitiques ? D’abord parce qu’elles sont l’incarnation d’une nouvelle morale, d’un nouvel humanisme mais comme tout humanisme, il est abstrait. Effectivement, elles imposent de ne faire aucune hiérarchie de n’admettre aucune priorité et de tout combattre à la fois. Ce qui suppose que les principaux concernés veulent et peuvent endosser un tel projet, en d’autres termes qu’ils ont les moyens matériels de le faire… Je prétends que c’est impossible. Pour des raisons 1/ de contexte, 2/ de dialectique entre les différentes oppressions, 3/ de stratégie politique.

Prenons les éléments de contexte. J’en vois quatre :

– Il y a d’abord le contexte géopolitique international et ce que nous appelons au PIR la contre-révolution coloniale qui est cet épisode qui a commencé immédiatement après les indépendances et qui prend la forme de la recolonisation du monde sous d’autres formes, qui poursuit son entreprise de prédation, qui spolie et crée les conditions d’une émigration massive. Ce qui pousse l’Europe à renforcer ses appareils répressifs contre les migrants et qui a un impact direct sur la vie des post colonisés puisque ces politiques renforcent le racisme, les contrôles policiers et la suspicion tous azimuts. Donc, un contexte géopolitique qui renforce le racisme dans l’hexagone.

– Il y a la crise économique dont la Grèce est en train de faire les frais et qui renforce la compétition dans le monde du travail entre Blancs et indigènes. Donc un contexte qui exacerbe le racisme et prolétarise encore plus les indigènes.

– Il y a le contexte idéologique général. En Europe, il y a longtemps eu un seul clivage reconnu, le clivage de classe, qui oppose la gauche et la droite, les prolétaires et les bourgeois, les progressistes et les réactionnaires. Cette ligne de clivage, bien que brouillée, est toujours valide mais elle est en pleine mutation. Nous ne sommes plus dans les années 70 où les idées de progrès étaient au zénith et où on disait « faites l’amour pas la guerre » et où la jeunesse a participé à ce qu’on appelle la révolution sexuelle. Pendant les trente ans qui viennent de s’écouler nous avons vécu en Europe le déclin progressif de l’hégémonie de gauche au profit d’une hégémonie de droite. Les élites se sont droitisées mais les peuples aussi. Cela a des répercussions sur les rapports de genre et de sexualité notamment. Exemple : Vous avez pu constater la vitalité avec laquelle la France conservatrice, la France catho, la France de droite s’est mobilisée contre le mariage pour tous.

– Il y a le contexte spécifique des quartiers populaires en France et de la banlieue où vivent la majorité des indigènes d’Afrique noire du Maghreb et des Antilles. Les indigènes n’échappent pas à l’influence de cette nouvelle hégémonie de droite d’autant qu’ils ne sont pas les enfants de mai 68 qui est un héritage blanc ce qui a pour effet qu’on ne peut pas les aborder comme on aborderait des hippies ou des bobos parisiens notamment sur les questions de genre et de sexualité. Les quartiers populaires de France n’ont pas échappé au phénomène de régression politique générale. Pour deux raisons principales : On a longtemps crié dans les manifs « français, immigré, même patron, même combat » qui est un slogan caduc. Dans la réalité de la lutte, les ouvriers immigrés se sont vite aperçu que les questions liées à l’indépendance de leur pays n’étaient pas la priorité du mouvement ouvrier français et après les indépendances que le racisme n’était pas non plus sa priorité et que les droits des immigrés étaient toujours sacrifiés au bénéfice de la classe des ouvriers blancs. Les immigrés et leurs enfants n’ont jamais été les premiers clients de la gauche blanche. La gauche a toujours agi en fonction de l’intérêt des prolétaires et des classes moyennes blanches et est restée sourde aux revendications principales des post-colonisés depuis trente ans : la revendication de justice face aux crimes policiers, la lutte contre les discriminations au travail et au logement qui prend la forme d’une lutte contre l’islamophobie, la négrophobie et la rromophobie, la reconnaissance de l’histoire coloniale et de la traite transatlantique et enfin la lutte contre le sionisme. C’est ce qui fait dire au PIR que la gauche est blanche et qu’elle fait partie de ce qu’on appelle : le champ politique blanc. La deuxième raison, c’est que toutes les tentatives d’organisation politique ont systématiquement été pilonnées et tuées dans l’œuf par le pouvoir qu’il soit central ou local. Ce qui a empêché la politisation d’au moins deux générations. Nous en payons le prix aujourd’hui.

A la lumière de ces quatre éléments de contexte, penchons-nous sur la condition des indigènes qui vivent pour la plupart dans des quartiers populaires et sur les interactions entre les différentes oppressions qu’ils subissent.

On nous dit : articulez race, classe, genre et sexualités. On nous concède que l’indigène est, certes, racisé, mais qu’il existe un tas de contradictions dans ce corps social : il y a des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des hétéros et des homos. Ce qui suppose que nous, qui portons un projet politique, nous rendions en banlieue là où il y a la plus grande concentration d’indigènes et que nous endossions un projet articulateur qui assume de défendre ouvertement la lutte des classes, la lutte des races, la lutte féministe contre le sexisme des hommes du quartier et la lutte en faveur des LGBT. Alors là, je dis, objection votre honneur ! J’en ai trois :

1ère objection : Pour articuler, il faudrait que le corps social indigène dans ses tendances lourdes adhère à un projet « progressiste ». Je prétends que ça n’est pas le cas.

– D’abord, parce que depuis trente ans, on assiste à un glissement progressif de l’opinion indigène vers les « valeurs de droite » et à une défiance de plus en plus forte vis-à-vis de la gauche et de la plupart des « valeurs » qu’elle défend sauf peut-être l’égalité sociale bien que celle-ci soit concurrencée par des formes libérales de réussite sociale.

– Ensuite parce que le racisme et la relégation sociale produisent du conservatisme. Les néoconservateurs français qui vont de Fourest à Le Pen en passant par Finkielkraut, c’est-à-dire de la gauche républicaine à l’extrême droite, pensent que les quartiers sont « réactionnaires », et que l’islam l’est tout autant. Cette idée est combattue par la gauche « islamo-gauchiste » avec cette idée selon laquelle il y aurait autant d’islam qu’il y a de Musulmans, que l’adhésion à l’islam est un choix murement réfléchi, individuel, détaché de toute influence communautaire. Bref, on a ici une vision très libérale de l’islam où nous aurions des individus déracinés de leur histoire et de leur milieu, dotés d’un libre arbitre puissant et libéré de toute forme de déterminisme et d’ « aliénation ». Pour ma part, je n’ai jamais adhéré à cette construction – et je dis bien construction – de cet islam libéral et optionnel dont je pense qu’elle est déterminée 1/ par le besoin de la gauche antiraciste de justifier sa solidarité avec les femmes voilées. Et 2/ par une certaine catégorie de musulmans et de musulmanes en particulier sommés de prouver qu’ils méritent le soutien de la gauche et qui adaptent leur discours en fonction des desiderata de gauche. Moi, je crois que les formes que prend l’islam dans les banlieues sont effectivement « conservatrices » et je pense que cet islam-là ainsi que l’un de ses principaux symboles, le foulard, sont effectivement des concessions faites au patriarcat indigène. Je m’empresse de dire qu’il n’y a rien de dramatique là-dedans car le compromis permet des améliorations et ouvre même des marges de libertés. Souvent les femmes semblent reculer mais en fait elles prennent leur élan pour mieux sauter. Ainsi les néoconservateurs ont raison sur la forme, mais pas sur le fond. Je m’en explique avec la notion d’espace-temps. Récemment j’ai donné une interview à une revue de gauche qui s’appelle Vacarme et qui a fait scandale. A une question sur notre rapport au métissage, j’ai répondu que dans un monde où le racisme nous a appris la haine de nous-mêmes, il devenait important d’apprendre à nous aimer et de nous autoriser à nous marier avec quelqu’un de notre communauté plutôt que de chercher une quelconque promotion en nous mariant avec des Blancs, que cette démarche était sûrement considérée comme une régression pour la gauche blanche mais qu’elle était pour nous un grand pas en avant. C’est ça l’espace-temps indigène. La ligne du progrès ne signifie pas grand-chose en milieu colonisé. Ce qui est positif pour les Blancs, ne l’est pas forcément pour nous et vice et versa.

Une anecdote historique pour illustrer ce propos : Dans les années trente, des militantes communistes noires de la section de Harlem demandent d’interdire les mariages interraciaux à l’intérieur du Parti, alors qu’elles-mêmes militent au quotidien pour en finir avec les lois Jim Crow de ségrégation dans la société américaine, dont celle qui interdit aux Noirs d’épouser des Blancs[3]. Les militantes noires en question étaient à la recherche d’une stratégie pour lutter face aux critères de beauté racistes des Blancs qui créaient une féminité supérieure des femmes blanches et faisaient également d’une relation avec une femme blanche un critère de promotion sociale pour un homme noir. Cela a été refusé par les instances du parti mais une des conséquences est quand même qu’une partie des militants communistes noirs de la section ont rompu leurs relations avec des femmes blanches pour être ensuite avec des femmes noires. On a appelé ça sur le ton de la blague un mouvement « back to the race ».

Ce que je veux expliquer c’est que ce mouvement de « repli sur soi » qu’on appelle « communautarisme » et qui a tous les aspects de la « réaction » et du « conservatisme », et qui l’est sous certains aspects, est globalement positif car la communauté, dans un contexte hostile (cf les éléments de contexte) est le premier lieu de la solidarité. Il est évident que cette « régression féconde » qui répond à des besoins matériels et affectifs est précaire et qu’elle ne se fait pas sans conditions. En échange de la protection dans un cadre normatif rigide, la contrepartie c’est effectivement la diminution des libertés. Lors du colloque sur le féminisme islamique, l’une des intervenantes a identifié deux types de musulmanes : celles à faible capitale économique et symbolique qui en priorité cherchent la reconnaissance de leur communauté et qui refusent l’étiquette féministe et celles qui ont un fort capital et qui cherchent la reconnaissance du monde blanc. Pour ce faire, elles adoptent l’identité féministe ce qui est à rapprocher de ce que je disais plus haut concernant les stratégies pour obtenir le soutien de la gauche blanche. Ce que l’intervenante a oublié de dire, c’est que les deux catégories de femmes ne sont pas équivalentes en termes démographiques puisque l’indigénat étant structurellement pauvre, il y a plus de femmes dans la catégorie musulmanes non féministes que dans l’autre. Ce qui a des implications en termes stratégiques puisque la triple oppression conduit à sacrifier dans ce cas l’option féministe et donc à faire le contraire de l’articulation. Quand on prétend comprendre l’articulation race, classe, genre et ses effets, c’est auprès de cette catégorie qu’il faut se tenir. Les intersectionalistes vont avoir tendance à faire le contraire : soutenir celles qui peuvent matériellement se permettre l’articulation parce que vues comme des battantes, des insoumises, des héroïnes[4] au détriment des autres. Ce qui est un comble.

2ème objection : Articuler race et genre, par exemple, suppose de combattre le racisme, le patriarcat en général et le patriarcat indigène en particulier puisque les violences subies par les femmes sont les violences des hommes de leur entourage. Le problème c’est que si le genre féminin indigène est effectivement opprimé par le patriarcat blanc et le patriarcat indigène, le genre masculin indigène est aussi opprimé. Par le patriarcat blanc. Je voudrais signaler ici les travaux sur les masculinités hégémoniques et les masculinités subalternes qui mobilisent les travaux de recherche des chercheurs du sud et qui permettent notamment de ne plus considérer les violences masculines envers les femmes comme l’expression d’une culture locale de la domination masculine, mais plutôt de les penser en relation avec la déstabilisation perpétuelle imposée par l’impérialisme et les réformes néolibérales[5]. Les femmes indigènes ont conscience de tout cela. Elles connaissent très bien l’oppression de leurs hommes et savent aussi le prix qu’elles doivent payer en retour. Dans ce cadre, le premier levier qu’elles vont utiliser, c’est moins le féminisme que l’antiracisme, et ce n’est pas un hasard si depuis trente ans on retrouve les femmes de l’immigration engagées dans les luttes contre le milieu carcéral, contre les crimes policiers. J’ajoute à cela la dialectique de la violence patriarcale qui redouble de puissance à mesure que la virilité des hommes est mise à mal par le colonialisme et le racisme. Je vous disais plus haut que le voile, en plus de ses autres significations, était une « concession » au patriarcat. Je vous précise que c’est une concession calculée, un compromis pour désamorcer le tort qui est fait aux hommes et réduire la pression masculine sur les femmes. Et c’est en cela qu’il faut assumer cette concession plutôt que d’en avoir honte ou de s’inventer un féminisme imaginaire qui relève plus de la rhétorique que de la pratique car ce sont nos conditions d’existences objectives qui déterminent nos choix. J’ajoute au passage que toutes les femmes font des concessions au patriarcat, qu’elles soient voilées ou pas, indigènes ou blanches.

3ème objection : L’articulation suppose qu’en tant que femme indigène et pauvre, je me trouve à équidistance de l’ouvrier blanc, de la femme blanche et de l’homme indigène. Je suis autant éloignée de l’homme indigène que je ne le suis de la femme blanche et de l’ouvrier blanc, ce qui a des conséquences en termes d’alliance stratégique. Avec qui dois-je m’allier de manière prioritaire ? S’il n y a aucune hiérarchie, je n’ai aucune raison de préférer l’alliance avec les hommes indigènes à celle avec les femmes blanches. Et pourtant, dans la réalité nous choisissons par instinct l’alliance de race. Pourquoi ? La première explication, c’est que le corps social des femmes blanches toutes classes confondues a des privilèges politiques, économiques et symboliques supérieures en moyenne au corps social des hommes indigènes. En France, la plupart de temps, il vaut mieux être une femme blanche qu’un homme indigène. La deuxième explication, elle est donnée par les mobilisations des indigènes depuis trente ans. J’ai mentionné plus haut les crimes policiers, l’islamophobie, la négrophobie, la rromophobie, les luttes mémorielles ainsi que la Palestine. Où sont les femmes de l’immigration depuis trente ans ? Dans ces luttes-là. Le choix est fait et il nous a tous précédés depuis longtemps. Les femmes sont là ou elles ont identifié la cause de leur oppression principale. Back to the race. Je voudrais vous raconter une autre anecdote qui se passe aussi aux Etats-Unis dans les années 30.

Ca concerne la reconfiguration des luttes des femmes noires communistes à la fin des années 40 et durant les années 50. Il s’agit d’un choix tactique/stratégique dans un contexte très particulier où l’anticommunisme faisaient rage : alors que leurs maris étaient en prison ou dans la clandestinité, parce que communistes mais aussi parce que pour l’autodétermination des Noirs, des femmes favorables à l’égalité des droits hommes/femmes, féministes, reprennent des motifs de la rhétorique famillialiste de l’époque pour susciter la solidarité des noirs. Ce n’était pas un alignement idéologique, c’est un choix tactique par défaut dans un contexte de recul où le niveau de répression est tel que même la simple sécurité des hommes qu’elles aiment et qui sont leurs compagnons de lutte n’est pas assurée (sachant que même leurs enfants sont harcelés par le FBI) : ainsi par exemple, Esther Cooper, qui n’avait jamais porté le nom de son mari James Jackson mais qui le porte à partir du moment où il est arrêté et écrit un livre, this is my husband » et fait une tournée de solidarité pour le faire connaître[6].

Tout cela pour dire qu’il n’existe pas une universalité des causes mais que les choix tactiques et stratégiques se font toujours en contexte.

Quelle stratégie ?

La perspective ne peut être que le produit d’une économie politique globale prenant en compte tous ces facteurs. Quelle est-elle ? C’est la perspective décoloniale.

Cette perspective doit pouvoir définir un sujet révolutionnaire, c’est-à-dire le sujet autour duquel se construira le projet de transformation sociale. Si on définit le sujet révolutionnaire à partir de la perspective intersectionaliste, ce sera forcément le plus opprimé des opprimés qui occupera cette fonction. Le sujet sera par exemple la transgenre musulmane et pauvre vivant en lointaine banlieue ou l’homosexuel noir et au chômage. A priori pourquoi pas ? Mais, il y a un grand mais. Cette proposition doit reposer sur l’adhésion du grand nombre ce qui suppose que le « grand nombre » en question, qui ne partage ni la condition spécifique des trans, ni celle des homos, est philanthrope et que par conséquent il serait susceptible par empathie, par amour de son prochain d’adhérer à ce projet. Chacun dans cette salle a parfaitement le droit de parier sur cette option. Ce n’est pas mon cas. Je ne crois pas à cette philanthropie et je ne crois pas à cette générosité, pas plus en milieu blanc qu’en milieu indigène. J’ai une approche très pragmatique et je crois que les gens se mobilisent par intérêt et que par conséquent, il faut trouver comme sujet révolutionnaire le plus grand dénominateur commun. J’ai énoncé plus haut les grands thèmes qui mobilisent les quartiers : les crimes policiers, le racisme sous toutes ses déclinaisons, l’impérialisme et la mémoire. Ces quatre questions mobilisent les quartiers depuis 40 ans. Ce qui signifie qu’elles sont significatives et qu’elles recouvrent une matérialité politique qui fait sens et qu’il faut savoir exploiter. J’ajoute à cela, qu’elles mobilisent toutes à un degré ou à un autre les questions de race, de classe et de genre. Ce que semble ignorer nos détracteurs, c’est que ces sujets ne sont pas des points aveugles : les Indigènes les traitent à partir du paradigme décolonial qui est le leur. Je cite Norman Ajari : « La pensée décoloniale est un effort pour donner à sa vision du monde la profondeur historique nécessaire pour agir et raisonner en se libérant de veilles routines politiques. Elle part de l’hypothèse qu’à partir de 1492, avec la « découverte » puis la conquête de l’Amérique, naît un projet de civilisation européen dont la supériorité intellectuelle, morale et physique du Blanc sera le rouage essentiel. Ce que disent les Indigènes, c’est que c’est à partir de ce paradigme, qui prend en compte le projet de la suprématie blanche sur lequel se fonde la modernité elle-même, que les questions de sexe ou d’économie méritent d’être envisagées pour être pertinentes dans les vies des habitants du Sud global et de leurs diasporas. Ce ne sont pas des pièces rapportées, accumulées en une rassurante concaténation des dominations. Elles s’intègrent dans l’orbite d’une théorie cohérente qui, sans les ignorer, ne cherche plus sa légitimité dans la pratique et la pensée politique européenne[7] ». Ce que nous voulons dire, c’est qu’à partir de la question de la race, en assumant, cette hiérarchie, la pensée décoloniale propose un récit sur la totalité, sur la globalité qui intègre le genre, la classe, la sexualité mais débarrassé de toute forme d’eurocentrisme, œuvrant pour une remise en question radicale de la modernité qui par l’impérialisme, par le capitalisme, par la constitution des Etats-Nations a largement contribué à la production du triptyque race, classe, genre et qu’on ne peut pas imaginer nous en débarrasser sans penser une alternative à la modernité, sans penser une nouvelle utopie.

Houria Bouteldja, membre du PIR

Notes

[1] Sadri Khiari, Les mystères de l’articulation race/classe

[2] Norman Ajari, La faillite du matérialisme abstrait

[3] Mark Naison, Communists in Harlem during the Depression

[4] Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a ici la persistance d’une forme d’orientalisme et de paternalisme quand ce regard est blanc, et d’intégration de cet orientalisme quand le regard est indigène.

[5] Mélanie Gourarier, Gianfranco Rebucini et Florian Vörös, Penser l’hégémonie

[6] Esther Cooper Jackson, This is my husband

[7] Norman Ajari, La faillite du matérialisme abstrait