-

Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 30 Juin 2016 à 10:01

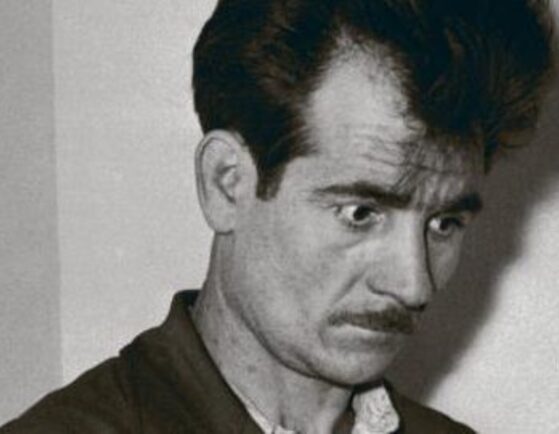

Tout a été fait pour que le nom de Fernand Iveton n’évoque plus rien au Français moyen. À l’heure de la commémoration à tout-va, des flashmobs sur les tombes de Verdun aux Journées nationales déclinées sur tous les thèmes, cette figure révolutionnaire de la guerre d’Algérie est enterrée une nouvelle fois, raison d’État oblige. La bombe que le militant communiste avait déposée dans un local désaffecté de son usine algéroise en octobre 1956 n’aura pourtant jamais explosé. Mais la justice française veut un exemple : il sera donc le seul Européen condamné à mort par ses soins. Soixante ans après, Joseph Andras se fait historien et exhume des limbes de la mémoire nationale cet ouvrier membre du Front de libération nationale (FLN), amoureux de sa femme et de la terre algérienne qui l’a vu naître. Oscillant entre un style coupé, précis et tranchant comme une lame, et une poésie constante témoin d’un amour inconditionnel de la langue française, “De nos frères blessés” est un chef-d’œuvre.

Ce trop lourd passé colonial

La France n’a jamais été honnête vis-à-vis de la guerre d’Algérie. Pour preuve, il aura fallu attendre 1999, trente-sept ans après la signature des accords d’Évian, pour que la présidence de Jacques Chirac se décide à qualifier de guerre ce qu’elle reléguait encore au rang de simples “événements”. À l’heure actuelle, les débats sont toujours vifs sur cette période maudite, qui fit entre 250 000 et 400 000 victimes. La place accordée au conflit dans les programmes scolaires illustre parfaitement les difficultés de notre République à assumer son passé colonial. Longtemps évincée, minorée ou cantonnée au récit plus qu’à l’analyse historique, la guerre d’Algérie est aujourd’hui narrée dans des « manuels très complets », selon Benoit Falaize, professeur agrégé d’histoire à l’université de Cergy-Pontoise. Ce qui ne l’empêche pas de pointer une « euphémisation de la violence et du racisme », symbole de « la difficulté de dire la réalité coloniale alors qu’on est en République ». Un passé lourd à assumer et encore plus à transmettre : « Il faut expliquer aux élèves que la France a été, pendant la colonisation et la guerre d’Algérie, en contradiction totale et directe avec ses principes les plus fondamentaux, tout en veillant à ne pas leur faire détester la France : rude et subtil équilibre. »

Dans le roman national, l’affaire Fernand Iveton n’existe donc pas. C’est d’ailleurs non sans une pointe de sarcasme que Joseph Andras place, en exergue de De nos frères blessés, cette citation de Benjamin Stora et François Malye, issue de leur ouvrage François Mitterrand et la guerre d’Algérie : « Iveton demeure comme un nom maudit. […] On se demande comment Mitterrand pouvait assumer ça. J’ai dû prononcer le nom [d’Iveton] deux ou trois fois devant lui et cela provoquait toujours un malaise terrible, qui se transformait en éructation. […] On se heurte à la raison d’État. » Une gêne plus que compréhensible quand on sait que le socialiste, à l’époque garde des Sceaux, avait voté, en tant que vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, contre la grâce d’Iveton. Une grâce que René Coty, président de la République d’alors, soutenu par Guy Mollet, président du Conseil, refusera également. Cruauté de l’histoire, Mitterrand reste dans l’imaginaire collectif l’homme à l’origine de l’abolition de la peine de mort.

Dans le roman national, l’affaire Fernand Iveton n’existe donc pas. C’est d’ailleurs non sans une pointe de sarcasme que Joseph Andras place, en exergue de De nos frères blessés, cette citation de Benjamin Stora et François Malye, issue de leur ouvrage François Mitterrand et la guerre d’Algérie : « Iveton demeure comme un nom maudit. […] On se demande comment Mitterrand pouvait assumer ça. J’ai dû prononcer le nom [d’Iveton] deux ou trois fois devant lui et cela provoquait toujours un malaise terrible, qui se transformait en éructation. […] On se heurte à la raison d’État. » Une gêne plus que compréhensible quand on sait que le socialiste, à l’époque garde des Sceaux, avait voté, en tant que vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, contre la grâce d’Iveton. Une grâce que René Coty, président de la République d’alors, soutenu par Guy Mollet, président du Conseil, refusera également. Cruauté de l’histoire, Mitterrand reste dans l’imaginaire collectif l’homme à l’origine de l’abolition de la peine de mort.Qui se souvient de Fernand Iveton ?

En 1986, l’historien Jean-Luc Einaudi publie Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton, qui a servi de base documentaire à Joseph Andras. « Ce nom vous évoque-t-il quelque chose ? » questionne la quatrième de couverture. Douze ans plus tard, dans Libération, l’historien insiste : « Qui se souvient de Fernand Iveton ? » En 2016, l’interrogation trouve une réponse : Joseph Andras. En consacrant son premier roman paru à l’ouvrier communiste, le jeune auteur normand né en 1984 − ce sont les seules informations dont on dispose à son sujet − réhabilite ce grand oublié de l’Histoire.

Alger, octobre 1956. Fernand Iveton se propose pour réaliser un attentat à la bombe dans l’usine à gaz du Hamma où il travaille. « Pas de morts, surtout pas de morts. […] On ne combat pas la barbarie en la singeant, on ne répond pas au sang par son semblable. » Refusant de tuer qui que ce soit, l’ouvrier dépose la bombe dans un local désaffecté. L’explosion est prévue pour 19 h 30. Mais Iveton est dénoncé et arrêté par la police. Trois heures avant l’heure prévue, la bombe est désamorcée par les militaires : la tentative est avortée dans l’œuf. Au commissariat central d’Alger, l’interrogatoire laisse vite place à la torture. Elle durera trois jours.

Alger, octobre 1956. Fernand Iveton se propose pour réaliser un attentat à la bombe dans l’usine à gaz du Hamma où il travaille. « Pas de morts, surtout pas de morts. […] On ne combat pas la barbarie en la singeant, on ne répond pas au sang par son semblable. » Refusant de tuer qui que ce soit, l’ouvrier dépose la bombe dans un local désaffecté. L’explosion est prévue pour 19 h 30. Mais Iveton est dénoncé et arrêté par la police. Trois heures avant l’heure prévue, la bombe est désamorcée par les militaires : la tentative est avortée dans l’œuf. Au commissariat central d’Alger, l’interrogatoire laisse vite place à la torture. Elle durera trois jours.Un contre-la-montre morbide s’engage alors : il faut tenir pour donner aux camarades le temps de se cacher. L’angoisse du récit s’accompagne d’un style très coupé, qui fait s’enchaîner les lieux et les personnages. Pendant qu’Iveton est soumis à la question, comme l’appellera par la suite Henri Alleg, Joseph Andras multiplie les récits en autant de scènes simultanées, qui se répondent entre elles : chez Hélène Yveton, la femme de Fernand, que les policiers viennent arrêter ; auprès de Jacqueline et Djilali, les camarades du FLN, occupés à commettre un autre attentat ; aux côtés de Yahia, un camarade qui ignore l’arrestation de Fernand et l’attend devant l’usine. Chaque saut de paragraphe oppresse un peu plus le lecteur, condamné à assister impuissant au déroulé de l’intrigue. Faisant fi des codes typographiques, Joseph Andras alterne descriptions et dialogues sans respect de la ponctuation attendue, précipitant l’action et ses rebondissements. Par la suite, refusant de laisser Iveton à ses bourreaux, il choisit de multiplier les analepses pour dépasser le militant FLN et rencontrer l’homme, ce fils d’un Français et d’une Espagnole, né au Clos-Salembier en 1926, amoureux de sa femme Hélène et des siens, épris de liberté et de justice.

La fin de toutes les exploitations

Les siens, ce sont les ouvriers, « et s’il n’a pas lu Marx comme les chefs, toutes les pages du Capital et les mille notes en bas de celles-ci, il ne doute pas un seul instant qu’il faudra bien, un jour, et le plus tôt sera le mieux, fiche en l’air tout ça, rupins, milords, rentiers, les cousus d’or et les canailles − ceux qui possèdent les moyens de production, comme ils disent, les chefs du Parti ». Les siens, ce sont aussi les Algériens, qu’il veut libres et indépendants, espérant reléguer le colonialisme à « un mauvais souvenir, une parenthèse funeste dans le récit de l’exploitation de l’homme par l’homme ». Malgré ce discours, jamais le Parti communiste ne l’aidera vraiment dans ce simulacre de procès, soumis à la vindicte populaire,« cette ambiance glacée, ivre de ressentiment et de colère ». Tandis que la presse, du Monde au Figaro, l’accable unanimement, L’Huma ose à peine prononcer son nom dans les pages intérieures du journal. Le FLN passera également son tour, en ne revendiquant jamais ce que le tribunal militaire qualifiera de « tentative de destruction par substance explosible (sic) d’édifices habités ou servant d’habitation ».

D’Iveton, la justice expéditive ne fera qu’une bouchée. L’ouvrier et sa famille, ses avocats et tous les autres sont convaincus de la future clémence des juges à son endroit − et plus tard, de la grâce présidentielle. « La France, fût-elle une République coloniale et capitaliste, n’est pas une dictature ; elle saura faire la part des choses ; elle saura dénouer le vrai du faux et lire entre les lignes ennemies. » Las, le 11 février 1957, à 5 h du matin, Iveton est conduit devant le bourreau. Tandis que la prison de Barberousse résonne aux cris de Tahia El Djazaïr (Vive l’Algérie !), le communiste se contente de quelques mots, avant la fin : « La vie d’un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c’est l’Algérie. Et l’Algérie sera libre demain. Je suis persuadé que l’amitié entre Français et Algériens se ressoudera. »

Le mystère Andras

Joseph Andras manie à la perfection l’art du polar, comme en témoigne le premier chapitre haletant. Mais il sait aussi accorder toute sa place à la poésie, offrant au lecteur de précieuses démonstrations stylistiques, à l’exact opposé des métaphores et comparaisons cent fois vues ailleurs. Le Normand est un enchanteur, un magicien : avec lui, les mots les plus courants résonnent entre eux en mille sonorités jamais entendues jusque-là. On le sent animé d’un fol amour de la langue française et d’une exigence incroyable de la recherche du mot précis, du bon rythme, de la jonction de syntagmes qui fera mouche. Résultat : il fait chanter les noms et les verbes en une symphonie sans fausse note. Si De nos frères blessés doit être lu comme un témoignage historique, nécessaire, il est impossible de passer outre les talents littéraires incontestables de l’auteur, si impressionnants que foule de commentateurs croient déjà que derrière ce pseudo se cache un écrivain déjà connu, comme le duo Romain Gary – Émile Ajar en son temps. Si ce n’est pas le cas, et rien ne le corrobore, une chose est actée : un écrivain de génie nous est né.

Joseph Andras manie à la perfection l’art du polar, comme en témoigne le premier chapitre haletant. Mais il sait aussi accorder toute sa place à la poésie, offrant au lecteur de précieuses démonstrations stylistiques, à l’exact opposé des métaphores et comparaisons cent fois vues ailleurs. Le Normand est un enchanteur, un magicien : avec lui, les mots les plus courants résonnent entre eux en mille sonorités jamais entendues jusque-là. On le sent animé d’un fol amour de la langue française et d’une exigence incroyable de la recherche du mot précis, du bon rythme, de la jonction de syntagmes qui fera mouche. Résultat : il fait chanter les noms et les verbes en une symphonie sans fausse note. Si De nos frères blessés doit être lu comme un témoignage historique, nécessaire, il est impossible de passer outre les talents littéraires incontestables de l’auteur, si impressionnants que foule de commentateurs croient déjà que derrière ce pseudo se cache un écrivain déjà connu, comme le duo Romain Gary – Émile Ajar en son temps. Si ce n’est pas le cas, et rien ne le corrobore, une chose est actée : un écrivain de génie nous est né.Dès les premières phrases, la virtuosité s’immisce dans les personnifications. « Pas cette pluie franche et fière, non. Une pluie chiche. Mesquine. Jouant petit. […] Insupportable, cette pluie sournoise, pas même le courage des cordes, les vraies de vraies, juste assez pour mouiller la nuque du bout des doigts, goutte avare, et s’en tirer ainsi. » Dans l’horreur aussi, la poésie est là, salvatrice au milieu du sang et des larmes. « Fernand n’aurait jamais cru que c’était cela la torture, la question, la trop fameuse, celle qui n’attend qu’une réponse, invariablement la même : donner ses frères. Que cela pouvait être aussi atroce. Non, le mot n’y est pas. L’alphabet a ses pudeurs. L’horreur baisse pavillon devant vingt-six petits caractères. » Mais évidemment, c’est lorsqu’il est question d’amour que l’art atteint son paroxysme. Andras et Iveton ne forment alors plus qu’un seul homme, transi devant la belle Hélène, Pâris du XXe siècle chantant les louanges de « ses yeux d’un bleu d’ailleurs, voyage et méridiens pour le gosse d’Afrique du Nord qu’il était, deux petites dragées froides, pointues, un bleu chien-loup qui vous farfouille le cœur ». L’azur des pupilles de la douce interdit toute comparaison évidente avec la mer : « Hélène n’a pas droit aux lieux communs, aux chromos de rimailleurs. »

Sont-ce les prouesses de sa prose qui se sont imposées à l’Académie Goncourt ? Ou bien l’Alzheimer généralisé sur l’affaire Iveton, incitant le jury à faire acte de repentance et devoir de mémoire avec soixante ans de retard ? Toujours est-il que le lundi 9 mai 2016, le petit monde de la critique littéraire est en émoi : le prix Goncourt du premier roman lui est décerné, alors même qu’il ne figure pas sur la liste des finalistes. Quelques jours plus tard, on apprend que l’auteur normand ose refuser le prix, au motif que sa « conception de la littérature n’est pas compatible avec l’idée d’une compétition ». Plus tard, il déclarera :« Un livre n’est pas un produit, pas un objet de podium. Ce monde n’est pas le mien et je pensais, trop naïvement, qu’on pouvait l’entendre. Il faut croire que non : il convient de montrer patte blanche et de prêter serment. » Mais, comme chez Iveton, il faut croire que ce n’est pas le genre de la maison. Fermez le ban.

Nos Desserts :

- Se procurer De nos frères blessés en librairie

- « Enseignement de l’histoire : renouvelons le récit national », par Romain Masson

- « Guerre d’Algérie : doit-on expliquer aux élèves la violence coloniale », entretien de l’Obs avec Benoit Falaize, professeur agrégé d’histoire à l’université de Cergy-Pontoise et spécialiste de l’enseignement des sujets controversés

- « L’affaire Iveton : un silence français », tribune de Jean-Luc Einaudi sur le site de Libération

- « Joseph Andras : “Je place la poésie au-dessus de tout” », excellent entretien de l’auteur sur le site The Dissident, qui revient notamment, avec force détails, sur son refus du Goncourt du premier roman

- « Frantz Fanon, damné de la Terre contre toutes les dominations », par Kevin Victoire

- « Le sankarisme comme boussole pour l’Europe », par Kevin Victoire

- Il y a trente ans, le discours inoubliable de Sankara à l’ONU

Sources https://comptoir.org

votre commentaire

votre commentaire

-

Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 26 Juin 2016 à 16:06

Le collectif Couachi organise une conférence-débat ce lundi 27 juin à la Mairie de Cayenne à 19h, avec le Professeur Nicolas Rey, autour du sujet des « Résistances amérindiennes et des afro-descendants… Quelles alliances ? ».

votre commentaire

votre commentaire

-

Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 22 Juin 2016 à 11:21

Chaque culture a sa façon d’exprimer la souffrance psychique. Mais la médecine occidentale impose de plus en plus son répertoire de symptômes et les traitements qui vont avec. Le journaliste Ethan Watters en donne la preuve par la dépression et le stress posttraumatique.

En ces temps de mondialisation, nous devrions être sensibles aux différences locales et y attacher de la valeur. Et savoir que toutes les cultures n’ont pas la même conception de la psychologie humaine est crucial dans l’approche de la santé et de la maladie mentale.

Ainsi, un Nigérian peut souffrir d’une forme de dépression propre à sa culture, qu’il décrira par une sensation de brûlure dans la tête, alors qu’un paysan chinois parlera simplement de douleurs à l’épaule ou à l’estomac. Et une étude auprès de réfugiées salvadoriennes traumatisées par une longue guerre civile a montré que certaines d’entre elles ressentaient ce qu’elles appellent des calorías, une sensation de chaleur corporelle intense.

Les psychiatres et les anthropologues médicaux qui étudient la maladie mentale dans différentes cultures ont constaté depuis longtemps que les troubles mentaux n’étaient pas uniformément répartis dans le monde et ne se manifestaient pas partout de la même façon. Malheureusement, aux Etats-Unis, pays qui domine le débat international sur la classification et le traitement des pathologies, les professionnels de la santé mentale font souvent peu de cas de ces différences. Pis, les pathologies mentales s’uniformisent à un rythme vertigineux.

C’est cela qui m’a incité à écrire Crazy Like Us [Fous comme nous], où j’étudie la propagation de quatre maladies : l’état de stress posttraumatique (ESPT), l’anorexie, la schizophrénie et la dépression. Je m’attacherai ici à deux formes occidentales de pathologies mentales, la dépression et l’ESPT, qui se répandent dans le monde à la vitesse d’une maladie contagieuse, annihilant sur leur passage les formes locales existantes.

Deux forces puissantes mais distinctes sont à l’œuvre. Le diagnostic de l’ESPT est propagé par des groupes de thérapeutes occidentaux itinérants, qui établissent des centres d’aide psychologique d’urgence au lendemain de guerres et de catastrophes naturelles. Quant à notre conception occidentale de la dépression, ce sont des multinationales pharmaceutiques qui la promeuvent, car elles engrangent des bénéfices colossaux chaque fois que de nouvelles cultures intègrent cette notion et achètent leurs antidépresseurs.

Laurence Kirmayer, directeur du département de psychiatrie sociale et transculturelle à l’université McGill de Montréal, était aux premières loges lorsque le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) lança au Japon, en 2000, son antidépresseur à base de paroxétine (commercialisé selon les pays sous le nom de Paxil, Seroxat ou Deroxat). Kirmayer, grand spécialiste de l’impact du milieu culturel sur la santé mentale, avait été invité à un colloque parrainé par le laboratoire au Japon. Ce n’est qu’à son arrivée qu’il en comprit les intentions véritables : GSK avait besoin de ses connaissances pour comprendre comment modifier les croyances culturelles autour de la maladie.

“La présentation clinique de la dépression et de l’anxiété dépend non seulement de l’environnement ethnoculturel des patients, mais aussi des structures du système de santé dans lequel ils s’insèrent et des catégories et concepts diagnostiques qu’ils rencontrent dans les médias et dans leurs échanges avec leur famille, leurs amis et les médecins”, écrira plus tard Kirmayer dans The Journal of Clinical Psychiatry. Avec la mondialisation, tous ces facteurs sont “en interaction et en transformation constantes de part et d’autre des frontières ethniques, culturelles, sociales et nationales”. Autrement dit, les croyances culturelles sur la dépression et la représentation de soi sont malléables et perméables aux messages qui s’exportent d’une culture à l’autre.

Le marché japonais posait à GSK un problème extrêmement difficile. Certes, il existait bien au Japon un diagnostic clinique de la dépression (utsubyo), mais il ne ressemblait en rien à la version américaine : il décrivait une pathologie aussi dévastatrice et aussi stigmatisante que la schizophrénie, et rare de surcroît, ce qui compromettait les perspectives commerciales des antidépresseurs au Japon. La plupart des autres états mélancoliques n’y étaient pas considérés comme des maladies. Pour que la paroxétine soit un succès, il ne suffisait donc pas d’accaparer le marché restreint des Japonais à qui l’on avait diagnostiqué une utsubyo. Il fallait modifier l’idée qu’on se faisait de la dépression dans le pays.

Modifier l’idée qu’on se faisait de la dépression au Japon

“J’ai vu une multinationale pharmaceutique travailler dur pour redéfinir les représentations de la santé mentale, raconte Laurence Kirmayer. De tels changements ont des effets considérables, car ils influent sur les conceptions culturelles de la personne, mais aussi sur la façon dont les gens mènent leur vie. Et c’est un processus à l’œuvre partout dans le monde. Ces entreprises chamboulent des croyances enracinées de longue date dans les cultures sur le sens de la maladie et de la guérison.”

GSK est manifestement parvenu à ses fins. En présentant la dépression comme un kokoro no kaze (“un rhume de l’âme”), le laboratoire a réussi à généraliser le diagnostic. L’année qui a suivi le lancement de la paroxétine sur le marché japonais, les ventes ont rapporté 100 millions de dollars. En 2005, elles avoisinaient les 350 millions de dollars.

Mais la dépression a un rude concurrent : l’état de stress posttraumatique. Ce syndrome n’a une existence “officielle” que depuis 1980, date de son entrée dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), établi par l’Association américaine de psychiatrie, mais il a connu un essor fulgurant. Les thérapeutes occidentaux l’invoquent dans le monde entier après des catastrophes naturelles, des guerres et des génocides. Pour Allan Young, anthropologue médical à l’université McGill, la généralisation des diagnostics d’ESPT dans le monde est sans doute “la plus belle success story de la mondialisation”.

Les thérapeutes se précipitent trop souvent pour guérir les blessures psychiques des personnes traumatisées sans se demander si ce diagnostic est pertinent partout. “Le sens que l’on donne à un événement douloureux a de lourdes répercussions sur le psychisme humain, et ce sens n’est pas le même partout. Le sens importe tout autant que l’événement lui-même”, souligne Ken Miller, psychologue au Pomona College, en Californie, qui a étudié les réactions aux traumatismes de guerre en Afghanistan et ailleurs.

Il a constaté de nombreuses réactions psychologiques qui n’étaient pas répertoriées en Occident parmi les symptômes d’ESPT, et dont certaines n’avaient aucune traduction connue en anglais. En Afghanistan par exemple, Ken Miller a rencontré l’asabi, sorte d’hypersensibilité nerveuse, et le fishar-e bala, une sensation d’agitation ou de tension trop élevée.

Après le tsunami de décembre 2004, Giathra Fernando, psychologue à l’université d’Etat de Californie à Los Angeles, a également constaté au Sri Lanka des réactions psychologiques au traumatisme propres à la culture locale. Le plus souvent, les Sri-Lankais décrivaient des symptômes qui ne correspondaient pas à ceux figurant dans la plupart des tableaux cliniques utilisés en Occident pour l’ESPT (hypervigilance, émoussement des émotions, etc.). Les travaux de Giathra Fernando montrent que les personnes qui continuaient de souffrir étaient celles qui s’étaient retrouvées coupées de leur réseau social ou ne remplissaient pas leur rôle au sein de groupes de parenté. Ainsi, pour les Sri-Lankais, les dégâts causés par le tsunami se produisaient non pas à l’intérieur d’eux-mêmes, mais à l’extérieur, dans leur environnement social.

Parmi les chercheurs qui ont rencontré des expressions du traumatisme propres à une culture donnée, beaucoup doutent que les thérapeutes puissent être utiles s’ils ne savent pas comment la détresse s’exprime localement. “Nous débarquons et nous pathologisons immédiatement leurs réactions”, regrette Arthur Kleinman, anthropologue médical à l’université Harvard. “Nous leur disons : ‘Vous ne savez pas comment vivre avec ça.’ Nous leur prenons leurs représentations culturelles pour leur imposer les nôtres. C’est une façon affreuse de déshumaniser les gens.”

La dépression et l’état de stress posttraumatique ne sont pas que des listes de symptômes. De même que l’hystérie était un trouble du xixe siècle par excellence, l’ESPT et la dépression en disent long sur la représentation de soi aux Etats-Unis et ailleurs en Occident. Ces deux affections contiennent des présupposés sur les événements susceptibles d’entraîner des troubles mentaux et sur ce qui distingue les états psychologiques normaux des états pathologiques. Elles sont bien plus qu’un ensemble de symptômes : avec elles, c’est une vision du monde que nous exportons.

Ethan Watters

L’auteur

DSM

Avec une efficacité unique dans l’histoire des sciences, un petit groupe d’experts, tous cooptés au sein de l’Association américaine de psychiatrie (APA), est parvenu à découper, nommer et définir les troubles psychiques, comme l’Eglise l’avait fait autrefois avec les péchés”, écrit le Dr Bertrand Kiefer dans la Revue médicale suisse, dont il est le rédacteur en chef. “Au fil des décennies et de ses différentes versions, le DSM a imposé son credo urbi et orbi. Contre cette domination, il y eut certes quelques tentatives. L’OMS a lancé sa propre classification, la CIM-10 [Classification internationale des maladies, 10e éd.]. Avec un succès limité. Dans la plupart des pays développés, c’est le DSM qui définit le statut (de bien portant ou de malade) des individus. Comment comprendre que la communauté psychiatrique, sensible à l’importance de l’altérité, ait pu laisser un petit groupe de psychiatres américains imposer un modèle aussi hégémonique ? Pourquoi les psychiatres n’exigent-ils pas que le DSM soit un chantier mondial, mené par une équipe ouverte, et soumis à une incessante critique ?”

SOURCE

NEW SCIENTIST Londres www.newscientist.com/

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires